この記事の目次です

はじめに|ゴミ当番が“来ない”…それ、あなたのせいじゃありません。

朝、ゴミを出そうとしたら集積所が荒れていた。

前日のうちに清掃されるはずだったのに──「あれ? 当番、やってない?」

そんな経験、ありませんか?

町内会や集合住宅での「ゴミ当番」は、日常の中では小さな役割かもしれません。

けれど、ちょっとした行き違いが、大きなトラブルに発展することもあるのです。

とくに最近は「ゴミ当番が回ってこない」「何度も自分だけがやっている」など、当番制が機能していないことに悩む人が急増しています。

ネット掲示板や知恵袋でも、「回ってこないのにクレームがきた」「無視されてる?」など、モヤモヤを抱える声が多数。

でも――

本当に、それ、あなたのせいですか?

当番が回ってこない原因は、あなた個人の責任ではないことも多いのです。

ルールの曖昧さ、連絡不足、仕組みの古さ、住民同士の無関心…。

「回らない」には、ちゃんと理由がある。

本記事では、以下のような内容を徹底解説します。

- ゴミ当番が来ない原因と仕組みの問題

- 気づいたときの“伝え方”テンプレ

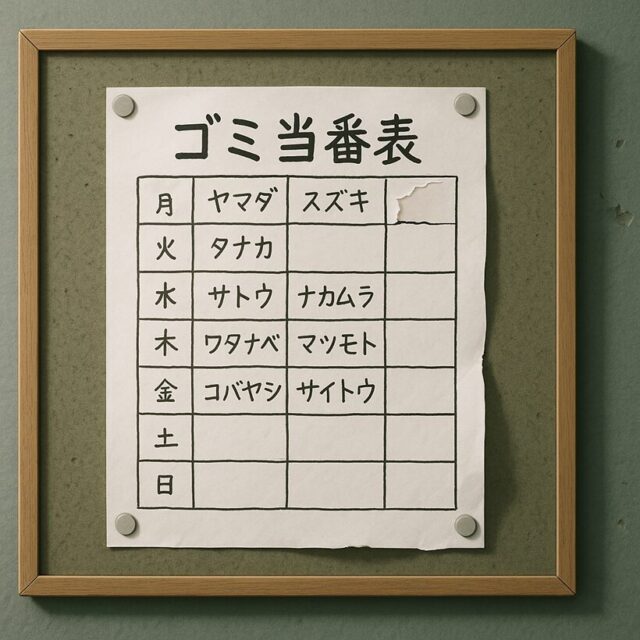

- 当番を“見える化”する工夫

- 無視・トラブルへの対処法

- ゴミ当番そのものの代替策や撤廃の動き

- 実際のトラブル事例と法的Q&A

記事を読み終える頃には、「黙って我慢しないで、ちゃんと伝えてよかった」と思えるはずです。

第1章:なぜゴミ当番が回ってこないの?|よくある3つの原因

「回ってくるはずのゴミ当番が、自分に回ってこない」

しかも、それに気づいたのが“当番を飛ばされた後”だったら──ちょっとしたショックを感じますよね。

ここでは、ゴミ当番が回ってこない主な3つの原因を解説します。

自分だけが悩んでいるわけではない、という共感と共に、改善の糸口を探していきましょう。

✅原因1:引き継ぎが曖昧になっている(特に引っ越し直後)

新しい住民が入居してきたあと、町内会や管理組合がきちんと「当番制度」について説明していないケースは少なくありません。

「当番表」や「ルール説明」が手渡されないまま、知らずにスルーされているパターンも非常に多いのです。

とくに問題になりやすいのが…

- アパートやマンションで短期間だけ住む人

- 若年層や単身世帯

- 日本語が堪能でない外国人世帯

「わからないからやらなかった」では済まされないものの、そもそも最初に伝えていなければ、責任を問うのも難しいのが現実です。

✅原因2:町内会・班長・管理人の情報管理がズレている

「そもそも名簿に名前が載ってなかった」

「古い当番表を回してた」

そんなこと、あるの?と思うかもしれませんが、あります。

- 名簿の更新が年に1回だけ

- 回覧板が途中で止まっている

- 手書きで書き足したまま、最新版が共有されていない

町内会や自治会の役職を持つ人も、ボランティアでやっていることが多いため、必ずしも完璧な管理ができるとは限りません。

つまり、“あなたが悪い”のではなく、“仕組みの側”に不備がある可能性があるということ。

✅原因3:あえて無視している人がいる(ルール軽視)

これは残念なケースですが、現実には一定数存在します。

- 「ゴミ当番なんて強制される筋合いはない」と考えている人

- 忙しさや高齢を理由に自分だけスルーしている人

- ルールを知らないふりをして逃げている人

→ こうした“確信犯型”の住民がいると、当番制度が崩壊し、善意の人ばかりが疲弊する構図になります。

📝まとめ|当番が回ってこないのは「人為的ミス or 構造的な欠陥」が9割

ほとんどの場合、「わざとハブられている」「嫌われている」といった個人の問題ではありません。

情報伝達のズレ、名簿の古さ、当番表の管理不備…。

仕組みそのものの“綻び”が引き起こしているケースが大半です。

怒る前に、「もしかして…こういう原因かも?」と一歩引いて考えることが、冷静な対処の第一歩になります。

第2章:「普通に暮らしていても回ってこない」構造的な理由と制度疲労

4. 「回ってこない」ことに気づいていないケースも

意外と多いのが、「そもそも自分が当番に含まれていないと気づいていない」ケースです。

たとえば、

- 当番表のコピーが配布されていない

- 掲示板に貼られているだけ

- あるいは紙1枚が玄関前に置かれただけ

…など、形式的な通知方法が原因で、当番そのものを把握していない家庭も少なくありません。

そのため、「自分のところにだけ来ていない」という状態にすら気づけず、結果として周囲からは「あの人、いつもやってない」と誤解されることになります。

5. 世帯構成・ライフスタイルの変化による“曖昧な除外”

最近は、高齢者世帯や共働き家庭、介護・育児で忙しい世帯など、「免除されてもおかしくないかも?」と思われる住民も増えています。

しかし、免除されるかどうかの基準が不明確なまま、近隣のなんとなくの空気で除外されていることも。

これは一見ありがたい配慮に見えても、「声をかけずに飛ばされる」ことは、のちの誤解や孤立感につながる恐れがあります。

🧭 コラム:実際の声「当番が来たことがないまま5年経った」

「5年前に引っ越してきてから、ゴミ当番が一度も回ってきていません。

当初は“まだかな?”と思っていたのですが、気づけば何年も経っていて…

最近になって『あの家、掃除してない』と陰で言われていたと知りショックでした。」(Yahoo!知恵袋より)

このような「悪気のない未通知」は、制度疲労や情報共有不足が引き起こす典型例です。

「ちゃんと住んでいるのに当番が来ない」のは、あなたのせいではなく、“構造的な無関心”の積み重ねかもしれません。

6. 管理体制の“慣れ”による抜け漏れ

長年住んでいる世帯や、管理人・班長が固定化されている地域では、当番表や名簿の更新がルーチンワーク化し、見直しが行われなくなる傾向があります。

結果として、いつものメンバーだけで回してしまうという慣習が生まれ、新しく入った人や、表面に出ない世帯が忘れ去られる構造になります。

これが当番の“固定化”や“形式化”を招き、住民同士の連携が希薄になる要因にもなります。

🧭 コラム:実際の声「管理人が当番表を見直してなかった」

「当番表に名前がなかったので『まだなのかな』と思っていたら、

管理人が3年前の当番表をそのままコピーして配っていたことが判明。

私の前に住んでいた人の名前がずっと載ったままでした…」(ガールズちゃんねるより)

7. 当番制度そのものの“形骸化”

とくに都市部では、住民の入れ替わりが激しいため、ゴミ当番という制度自体が「あるけど誰も説明できない」状態になっている地域も存在します。

実際に、

「当番表がどこにあるのか誰も知らない」

「注意されるまで放置される」

など、半ば機能停止状態になっているケースもあるのです。

このような存在しているのに意識されない制度は、いざ問題が起きたときに「なぜ守っていないのか」だけが一方的に責められる不公平を生みます。

📝補足:こんな誤解が生まれやすい

- 「あの家は協力する気がないらしい」

- 「一度も当番やってないのに文句は言う」

- 「自治会に入ってないなら口を出すな」

これらは制度や情報共有が不十分なまま、相手を“悪意ある存在”と決めつけてしまう典型例です。

一度貼られたレッテルはなかなか剥がれず、関係性の悪化を招いてしまうことも。

「回ってこない」ことには、必ず理由があります。

でもそれは、あなたの怠慢ではなく構造と仕組みの側のエラーかもしれません。

次章では、それに気づいたときどう伝えれば角が立たないか──現実的な“伝え方”の工夫を紹介します。

第3章:ゴミ当番が回ってこないと気づいたときの伝え方

1. まずは“確認”から始める

ゴミ当番が来ていないと気づいたとき、すぐにクレームを入れるのではなく、まず事実関係を冷静に確認しましょう。

- 最新の当番表を手元で確認する

- 掲示板や共有スペースに情報が出ていないか確認する

- 同じ班や階の住民に「今誰が当番か知ってる?」とさりげなく聞く

これだけで「単なる連絡漏れ」や「掲示がずれていただけ」と判明することも少なくありません。

2. 伝えるときは“責めない”言葉で

トラブルにならないためには、伝え方がとても重要です。

特定の人や団体を責めるのではなく、事実ベースでやんわりと伝えるのが基本です。

たとえば、

「最近、当番表に自分の名前がないようなのですが、確認いただけますか?」

「ずっと順番が来ていないようで…もし回し方にルールがあれば教えていただけますか?」

このように質問形式や確認ベースで伝えると、相手も「敵意がない」と感じ、受け入れやすくなります。

3. 書面・メモを活用してやんわり伝える

口頭で言いづらい場合は、手紙やメモを使ってやんわり伝える方法も効果的です。

ポストにそっと入れる、掲示板に貼る、管理人や班長に渡すなど、方法はいろいろあります。

例文:

「○○号室の●●です。ゴミ当番について確認したく、ご連絡いたしました。最近順番が回ってきていないように思うのですが、何かルール変更がありましたら教えていただけますと助かります。」

4. 第三者を“味方”にする方法も

どうしても個人で伝えにくいときは、管理人さんや班長さん、自治会長など、信頼できる第三者を通すのも一つの方法です。

「自分が言うと角が立ちそうだから、代わりに確認してもらえませんか?」

この一言で、無用な対立を避けながら問題提起ができます。

📝ポイントまとめ

- 最初は“確認”の姿勢を忘れずに

- 主語は「私」にして、自分の気づきとして伝える

- 疑問形・依頼形でやんわりと

- 書面やメモも活用すると感情がぶつかりにくい

- 必要に応じて、第三者に仲介をお願いする

伝え方一つで、状況はガラッと変わります。

「モヤモヤを我慢しない」=「住みやすさを育てる第一歩」です。

次章では、実際にゴミ当番が来なかったことによって起きたトラブルと、その回避法について紹介していきます。

第4章:ゴミ当番が原因で起きがちなトラブルとその回避法

1. 「誰も掃除していない」と誤解される

当番が抜けてしまっている状態が続くと、「あそこの家、掃除してない」「また放置されてる」といった誤解が生まれやすくなります。

それが口コミやうわさで広がると、住民間の不信感や距離感につながることも。

✔ 回避のポイント: 自分に当番が来ていないことを確認したら、できるだけ早く自治会や管理者に共有することが大切です。

2. 「ずるい」と思われる構図になる

一部の人だけが繰り返し当番を担い、他の世帯がまったく関与していない状態が続くと、「あの家だけサボってる」「不公平だ」といった感情が生まれます。

その不満は制度への信頼を低下させ、参加意欲の低下にも直結します。

✔ 回避のポイント: 見える形で当番を“可視化”し、全員に公平に伝える体制を整えることが大切です。

3. 無断キャンセル・二重当番などの混乱

当番表の更新が遅れている、口頭伝達だけでルールが曖昧になっている場合、

- 「もうやったと思ってた」

- 「誰がやるかわからないから放置」

- 「同じ日に2人が掃除に来た」

といった混乱が起きやすくなります。

✔ 回避のポイント: 書面や掲示板、アプリなどを用いた明確な当番共有が、ミスや重複を防ぎます。

4. トラブルが深刻化すると“対立”に発展することも

「言った言わない」の水掛け論、「やったやってない」の争いは、深刻化すると住民間の対立や孤立を生むことがあります。

最悪の場合、自治会を離脱する人が出る、他人と話さなくなる、引っ越しを検討する…というように、生活の質にも影響します。

✔ 回避のポイント: トラブルの芽は、早めのコミュニケーションで摘み取りましょう。小さな違和感を放置せず、疑問は早めに共有・相談することが肝心です。

第5章:当番制度の“代替案”と「やめたい」と思ったときの対応策

1. ゴミ当番の代替制度とは?

近年、当番制度に代わる方法として以下のような代替策を導入する地域が増えています。

- 清掃業者の外注(コストはかかるが公平)

- 共有費から管理人の業務に組み込む(集合住宅など)

- 有志による“名乗り制”の導入(意欲のある人のみが行う)

いずれも「人任せ」「強制」ではなく、仕組みとして持続可能かが問われます。

2. 「やめたい」と思ったときに考えるべきこと

「当番が面倒」

「不公平に感じる」

「もう限界」──。

そう思ったとき、自分の中だけで抱え込まず、対話のきっかけを持つことが大切です。

- 班長や管理人に「今の制度、見直すことってできますか?」と提案する

- 地域掲示板で「もっとわかりやすい形にできないか」と問題提起する

- 一人で抱えるのではなく、同じ思いの人と声を合わせる

制度を変えるには時間がかかりますが、最初の一声がない限り、何も変わりません。

3. 実際に制度を見直した成功例

「当番制に不満があったので、提案書を作って班長に提出。住民アンケートを取ってくれて、結果として管理費から清掃委託が決まりました!」

→ このように、提案+共感+具体策が揃えば、前向きな変化を生み出すことも十分可能です。

📝まとめ:ゴミ当番は“やる・やらない”の二択じゃない

「我慢するか」「揉めるか」──ではなく、第三の選択肢を探すことが大切です。

- 制度そのものを見直す

- 外注や有償対応を検討する

- 住民同士の合意形成を促す

「やりたくない」気持ちは正直な感情です。

でも、それを「前向きな行動」に変えられたとき、地域はもっと住みやすくなります。

次章では、実例で学ぶトラブルと法的視点を紹介します。

第6章:ゴミ当番トラブルの実例と“法的な考え方”

1. よくあるトラブル例

- 「やってない」と言われたが当番が回ってきていなかった

- 「当番表に名前がないのに責められた」

- 「無視している」と噂を流された

これらは、制度不備とコミュニケーション不足が原因であることが多いです。

2. 法的にはどうなる?

ゴミ当番は、あくまで地域住民間の“慣習”であり、法的義務は原則存在しません。

- 罰金を課されたら? → 根拠のない請求は無効

- 無視が原因で嫌がらせを受けたら? → 名誉毀損や侮辱罪に該当する可能性も

地域ルールだからといって、法の枠外で好き勝手に扱われるわけではありません。

3. 相談先と対応策

- 市区町村の生活環境課:地域トラブルの相談窓口

- 法テラス:法律的なアドバイスが必要なとき

- 消費生活センター:不当請求や嫌がらせの相談も可能

トラブルを感じたら、一人で抱えず、第三者に相談する勇気を持ちましょう。

次章では、これまでの内容を総括し、穏やかに“伝えるためのテンプレート”を紹介します。

第7章:モヤモヤを伝える“穏やかな”伝え方テンプレート

1. 「回ってこない」ことに気づいたときの第一声

いきなり怒るよりも、事実確認から始めるのが鉄則です。

例:

「すみません、最近当番が回ってきていないようなんですが、私のところの順番ってどうなってますか?」

→ まずは“確認”の姿勢を見せることで、相手も受け入れやすくなります。

2. 「制度そのものに違和感がある」と伝える場合

否定から入るのではなく、“改善の余地”として持ちかけると◎。

例:

「最近は当番も大変な人が増えてると思うんですが、もっと負担が少ないやり方ってないですかね?」

→ 共感+提案という流れで、建設的な話し合いに繋がります。

3. トラブルがあったときのクールな返し方

責められたり陰口を言われたときも、感情的に反応しないのがポイント。

例:

「当番の件、伝わっていなかったかもしれません。次回からは確認するようにしますね。」

→ 冷静な対応は、誤解の火種を最小限に抑えます。

4. 自治会や管理人への“改善提案”文例

文書で伝える場合は、感情よりも“仕組みの改善”を強調しましょう。

例文:

拝啓 〇〇町内会ご担当者様

いつも地域の運営、誠にありがとうございます。

当番制度に関して、最近回ってこない・連絡が届かないなどの声を耳にすることがあり、

見直しの機会を持てればと考えております。

つきましては、〇〇のような改善案をご提案させていただきます。

ご検討いただけますと幸いです。

敬具

📝まとめ:伝え方ひとつで“敵”ではなく“味方”になれる

- 怒りではなく“確認”から入る

- 問題提起は“共感+提案”のスタイルで

- トラブル時は感情を抑えた冷静な対応を

- 改善を望むなら“仕組み”に目を向ける

あなたの声が、次の当番制度をよりよいものに変える第一歩になります。

最終章では、本記事の内容を総括し、今後の心がまえについてまとめます。

最終章:ゴミ当番問題と向き合うために|これからの心がまえ

ゴミ当番が回ってこない・制度が機能していない──そんな悩みは、決して珍しいものではありません。

多くの人が「自分だけかも」と感じて声を上げず、結果として問題が放置されているのが現状です。

しかし本記事で紹介したように、当番が回ってこないのには必ず“原因”があり、対処法も存在します。

そして、その第一歩は「気づいたあなた」が冷静に、建設的に声を上げることです。

💡覚えておきたい3つのポイント

- 「自分のせい」と思いすぎない:仕組みの不備が原因であることが多い

- 感情ではなく事実と提案で伝える:対立より共感と改善を意識する

- 地域の一員として“関心”を持つ:小さな気づきが大きな改善につながる

地域や集合住宅での暮らしは、人と人とのつながりで成り立っています。

その中で「当番制度」という小さな仕組みを見直すことは、暮らし全体のストレスを減らすきっかけになるかもしれません。

あなたの一歩が、周囲の“無関心”や“思い込み”を少しずつ変えていく――そんな未来を信じて、ぜひ今回の内容を活かしてみてください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

🧩 今後取り上げたい「ご近所トラブル」テーマ一覧

-

🚲 放置自転車・勝手な駐輪トラブル

-

🔊 昼夜の騒音・生活音問題

-

📮 ポストのチラシ投函・開封被害

-

🗑 ゴミ出しルール違反・分別トラブル

-

📜 回覧板が回ってこない・止まっている問題

-

🚪 住民の出入りによる防犯不安

-

🧯 地域防災への温度差(備蓄・避難意識)

-

🪟 ベランダ喫煙・洗濯物への影響問題

-

🧹 共用部(廊下・階段)の私物放置

今後もこのような問題を取り上げていこうと思います。

関連リンク