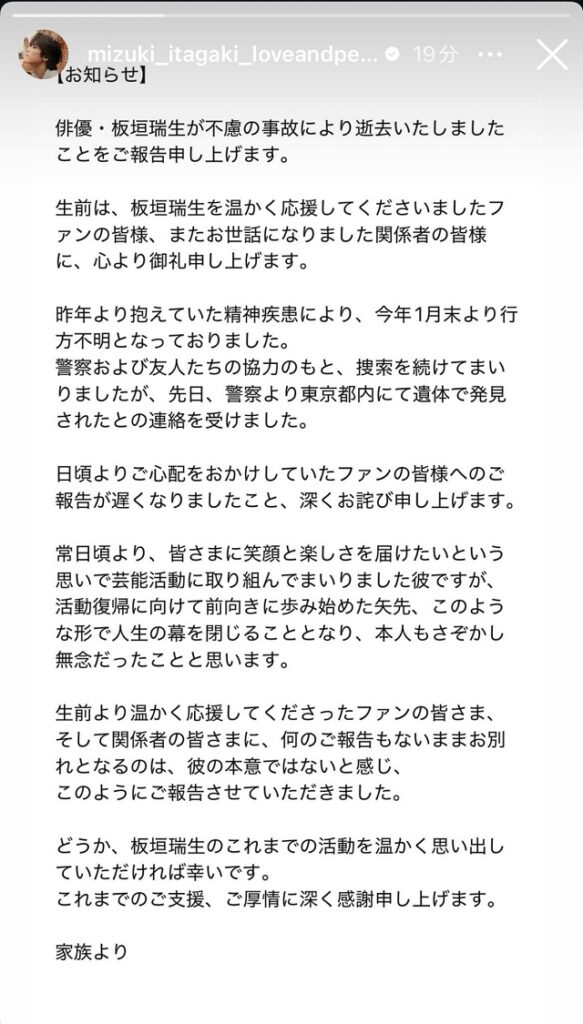

俳優の板垣瑞生(いたがき・みずき)さん(24歳)のインスタグラムが17日、更新され、板垣さんの家族が「板垣瑞生が不慮の事故により逝去いたしました」と報告しました。

まだお若いのに残念ですね。

X(旧ツイッター)ではファンの方々の悲しみが溢れていて、「板垣瑞生」がトレンド1位です。

そこで、精神疾患と死亡率について調べてみました。

この記事の目次です

死亡率が高い精神疾患の実情

精神疾患は、心の健康だけでなく命にも直結する深刻な問題です。

近年の研究では、特定の精神疾患を抱える人々は、一般人口よりも死亡率が高いことが明らかになっています。

なぜ精神疾患が高い死亡率と結びつくのか。

この記事では、その理由や背景、疾患別の特徴、支援策までを詳しく解説します。

正しい知識を得て、理解を深めることは、偏見をなくし命を守る第一歩です。

死亡率が高い精神疾患の実情

精神疾患は、単なる心の問題として軽視されがちですが、実際には身体的健康や命にまで影響を及ぼす重大な疾患です。

研究によれば、精神疾患を抱える人々は一般の人々よりも平均寿命が短く、特定の疾患においては死亡率が2倍から数倍にまで上昇するケースもあります。

本記事では、精神疾患と死亡率の関連性について、疾患ごとの特徴や社会的背景を踏まえながら書いてていきます。

精神疾患の死亡率ランキングとは

精神疾患にはさまざまな種類がありますが、特に死亡率が高いものとして知られているのは、

- うつ病

- 摂食障害(拒食症・過食症)

- 双極性障害

- 統合失調症

です。

これらの疾患は自殺リスクや身体的健康の悪化と密接に関連しており、適切な治療が遅れることで命にかかわる事態に発展します。

とくに摂食障害や双極性障害では、慢性的な体力低下や事故死、自殺などが死亡原因の上位を占めています。

死亡の主な原因とリスク要因

精神疾患による死亡原因は、自殺だけではありません。

疾患が原因で健康管理が難しくなり、心血管疾患や糖尿病、感染症などの身体的病気を併発するケースも多く見られます。

また、生活習慣の乱れや社会的孤立、治療へのアクセス不足も、死亡率を高める要因とされています。

精神疾患は、心と体、社会環境が複雑に絡み合う病であり、包括的なサポートが欠かせません。

自殺と精神疾患の関係

精神疾患と自殺には強い関連があります。

特にうつ病、双極性障害、統合失調症の患者は、自殺リスクが著しく高まります。

厚生労働省のデータによれば、自殺者の多くは何らかの精神疾患を抱えていることが判明しています。

精神疾患による「絶望感」「思考の硬直」「判断力の低下」は、危機的状況を自力で乗り越えにくくさせ、突発的な行動を引き起こす場合もあります。

適切な治療と周囲の理解が、命を守る重要な鍵となります。

うつ病の影響と死亡率

うつ病は、現代社会で最も多く見られる精神疾患のひとつであり、放置すると深刻な結果を招く疾患です。

特に死亡率の観点では、自殺リスクの上昇が問題視されていますが、身体疾患との関連も無視できません。

うつ病は心身の活力を奪い、社会生活を著しく制限することで、寿命にまで影響を与える疾患です。

うつ病患者の割合と年齢階級

日本国内では、生涯にうつ病を経験する人は約15人に1人とも言われており、年齢や性別を問わず誰でもかかりうる疾患です。

特に20〜40代の働き盛り世代に多く、社会的責任やストレスが重なる時期に発症するケースが目立ちます。

また、高齢者においてもうつ病は見逃されやすく、孤独や身体疾患と重なって死亡率を上昇させることがあります。

医療とケアの重要性

うつ病は適切な治療を受けることで回復する可能性が高い疾患です。

しかし、治療の遅れや社会的偏見から受診が遅れることが、死亡リスクを高める大きな要因となっています。

早期発見と、精神科・心療内科での医療的アプローチ、家族や地域社会の理解あるサポートが不可欠です。

特に再発防止のためには、継続的なケアと生活習慣の改善も大切です。

有名人が亡くなったケースから学ぶ

うつ病は一般人だけでなく、芸能人やスポーツ選手など、社会的に成功を収めた人にも多く見られます。

ニュースになることで話題にはなりますが、実際には症状が表面化するまで周囲が気づきにくいケースも多いのが特徴です。

有名人のケースから、見た目や社会的地位では判断できない「内面の病」の怖さと、早期対応の重要性を学ぶことができます。

摂食障害の種類とその死亡率

摂食障害は、食事に対する異常な行動パターンが特徴の精神疾患です。

特に拒食症(神経性無食欲症)や過食症(神経性過食症)は、深刻な身体的合併症を引き起こし、最悪の場合死に至ることもあります。

摂食障害は単なる「食べ過ぎ」「食べなさすぎ」ではなく、自己評価や感情コントロール、ストレス反応と強く結びついた、命にかかわる病気です。

拒食症と過食症のリスク

摂食障害の中でも、拒食症は精神疾患の中でも特に死亡率が高いことで知られています。

極端な食事制限によって栄養失調や心不全、電解質異常を引き起こし、身体が衰弱していきます。

一方、過食症では、無理な嘔吐や下剤の乱用、代謝異常が死因となることもあります。

また、摂食障害は慢性的なうつ状態や自己嫌悪、自殺リスクも高く、心理的な危険も大きい疾患です。

BMIと死亡率の関連性

摂食障害と死亡率の関係を語る際、欠かせない指標がBMIす。

特に拒食症患者のBMIが極端に低下した場合、心臓や内臓への負担が致命的になります。

また、急激な体重変動も身体機能に悪影響を与え、突然死のリスクを高めます。

BMIが正常値を大きく下回る、もしくは過度に上下する場合には、早急な医療介入が必要不可欠です。

医療診断とケアの現状

摂食障害は、単なる食行動の問題として軽視されがちですが、精神科的ケアと内科的ケアの両方が必要です。

治療には、

- 心理療法

- 家族療法

- 薬物療法

- 栄養指導

などの多面的アプローチが有効とされています。

しかし、摂食障害は慢性化しやすく、本人が「病気だ」と認識しにくい特徴もあるため、家族や周囲の早期発見と支援が重要です。

双極性障害の死亡率と原因

双極性障害(躁うつ病)は、気分が高揚する「躁状態」と深く沈み込む「うつ状態」を繰り返す精神疾患です。

この極端な気分変動は、患者本人の生活や健康を大きく脅かし、未治療や誤った治療が続くと、死亡率を押し上げる重大な要因になります。

特に自殺リスクの高さが問題視されており、適切な治療と長期的な支援が欠かせません。

双極性障害の患者層

双極性障害は、一般的に思春期後半から30代前半に発症するケースが多いとされています。

発症すると、社会的な成功や人間関係を維持することが難しくなり、孤立や経済的困窮など二次的な問題も抱えやすくなります。

また、双極性障害を持つ人は他の精神疾患(不安障害、摂食障害、アルコール依存症など)を併発する確率も高く、複雑な治療を必要とするケースが少なくありません。

自殺リスクの分析

双極性障害の患者は、一般人口と比較して自殺による死亡率が極めて高いことが知られています。

特にうつ状態時は絶望感に苛まれ、自殺未遂に至るケースも多発します。

また、躁状態の際にも、衝動的な行動や判断力の低下から事故や自殺につながるリスクがあります。

症状の波があることが特徴のため、再発予防と長期的ケアの継続が命を守るポイントとなります。

医師の役割と治療方針

双極性障害の治療には、適切な薬物療法(気分安定薬や抗精神病薬)と精神療法が重要です。

診断には時間がかかる場合も多く、初期にはうつ病と誤診されるケースもあります。

医師は、患者の気分変動パターンや生活背景を丁寧に観察し、長期的な視点で治療計画を立てる必要があります。

また、家族や周囲の理解も治療の質を大きく左右します。

統合失調症とその死因

統合失調症は、現実と妄想や幻覚の区別がつかなくなる「認知のゆがみ」を特徴とする精神疾患です。

この病気は早期治療と長期的な支援が極めて重要ですが、症状の性質上、治療が遅れることも多く、死亡リスクが高くなる背景となっています。

統合失調症の患者は、身体的健康リスクも併発しやすく、平均寿命が短いことが国内外の研究で示されています。

統合失調症患者の死亡リスク

統合失調症患者の死亡率は、一般人口よりも約2〜3倍高いと報告されています。

自殺が死因の大きな割合を占める一方で、心疾患や糖尿病、感染症などの身体的病気が原因となるケースも珍しくありません。

特に服薬管理の難しさや社会的孤立が重なると、治療継続が困難になり、健康悪化から死亡に至るリスクが一層高まります。

医療課題と支援の必要性

統合失調症の治療では、薬物療法(抗精神病薬)によって幻覚や妄想をコントロールすることが重要です。

ただし副作用への不安や、病識の欠如によって服薬が途切れるケースも多く、再発や健康リスクが増大します。

また、社会的偏見による孤立も深刻な問題です。

医療機関だけでなく、地域福祉や家族支援のネットワークが患者の生活を支える重要な役割を果たします。

文献に見る日本の実情

日本では統合失調症の患者数はおよそ80万人と推定されています。

多くの場合、長期間の入院や社会的隔離が問題視されてきましたが、近年は「地域で暮らす支援」に力を入れる政策が進められています。

それでも、病気に対する理解不足や偏見は根強く、早期介入や社会復帰支援の体制はまだ十分とは言えません。

文献データからは、早期発見と社会的つながりが死亡率低下のカギであることが指摘されています。

精神疾患の集団分析

精神疾患の影響は、個人だけでなく社会全体にも及んでいます。

地域や経済的背景、社会的環境によっても患者の死亡率には大きな違いがあり、個々のケースを超えた「社会的要因」を読み解くことが求められています。

集団分析は、精神疾患と死亡率の関連性を理解し、今後の支援や政策を見直す上でも重要です。

死亡率の地域差と階級差

精神疾患患者の死亡率には、居住する地域や社会階層による差が存在します。

医療機関へのアクセスが不十分な地域や、経済的に困難な家庭では、早期治療の機会が限られるため、重症化しやすく死亡リスクが高まります。

また、社会的孤立や支援制度の不足も死亡率を押し上げる要因です。

特に都市部の孤独と地方の医療資源不足は、日本における重要な課題となっています。

一般人における意識調査

精神疾患に対する社会の理解度も、患者の生存率に影響します。

意識調査では、精神疾患への偏見や誤解が根強く残っていることが多く報告されています。

「精神疾患=弱さや努力不足」といった誤った認識は、患者が治療を受けるハードルを上げ、社会的孤立を招きやすくなります。

正しい知識の普及と、偏見をなくす啓発活動は、間接的に死亡率低下にもつながります。

医療制度と精神疾患の相互作用

医療制度そのものも、精神疾患の死亡率に大きく影響します。

診療報酬制度や入院体制、地域連携支援の整備状況によって、患者の治療機会や生活支援の質が左右されるためです。

精神科の医療体制が整った地域では、死亡率が相対的に低いという研究結果もあります。

国や自治体が「心の健康」を重視した社会保障を整備することで、精神疾患の死亡率を大きく改善できる可能性があります。

精神疾患患者への社会的支援

精神疾患の治療と同じくらい重要なのが「社会的支援」です。

精神疾患は孤立を深めやすく、生活リズムや人間関係の崩壊が症状を悪化させ、最終的には死亡リスクを高めることがあります。

適切な支援ネットワークが構築されることで、患者の生活の質と安全は大きく向上します。

ケアネットによる支援形態

日本では、地域包括ケアシステムや精神保健福祉士によるケアネットワークが整備されつつあります。

訪問看護や就労支援、グループホームの活用など、多面的な支援は患者の社会復帰と生存率向上に効果的です。

特に自殺防止の観点からは、孤立を防ぐための「つながり支援」が重要視されています。

家族や友人の役割

精神疾患を抱える人にとって、家族や友人の理解とサポートは非常に大きな支えになります。

周囲が病気に対する正しい知識を持ち、偏見なく接することで、患者は治療意欲を保ちやすくなります。

逆に、無理解や否定的な言葉は、症状を悪化させるリスクがあります。

家族教育プログラムの活用も、再発防止と死亡リスク軽減に効果的です。

選択的な治療法とその効果

近年では、薬物療法に加えて心理療法や認知行動療法、社会的スキル訓練(SST)など、個別に合わせた多様な治療法が用意されています。

これらを組み合わせることで、患者一人ひとりの背景や生活環境に応じた治療が可能となり、生活の質を高め、死亡率を低下させることができます。

精神疾患への理解を深める

精神疾患の死亡率の高さは、疾患そのものだけでなく社会の理解不足や偏見によっても悪化しています。

より多くの人が精神疾患について正しく学び、偏見を減らすことで、患者が孤立せず支援につながりやすい社会を作ることができます。

これは個人の命を守るだけでなく、社会全体の安全と健全性を高める取り組みでもあります。

文化的背景と偏見

精神疾患に対する偏見は、国や文化ごとに形を変えて根強く存在しています。

日本では「気合いで治すべき」といった誤解や、「精神科に通うのは恥ずかしい」といった価値観が、患者が治療を避ける大きな壁となっています。

文化的背景を理解し、偏見を解消するための教育と啓発が必要です。

メディアの影響とその責任

ドラマやニュース、SNSなどのメディアも精神疾患への社会的理解に大きく影響を与えます。

過度にセンセーショナルに描写されたり、誤った情報が拡散されたりすることで、偏見や誤解がさらに強まる場合があります。

正確な情報発信と、当事者の声を尊重した報道姿勢が、社会全体の理解を深める上で不可欠です。

教育プログラムの重要性

学校教育や企業研修などで精神疾患に関する正しい知識を広めることは、偏見を減らし、早期発見や早期治療を促す重要な対策です。

精神的な健康は誰にとっても無縁ではなく、社会全体で支え合うべき問題です。

教育を通じて理解を深めることで、精神疾患の死亡率も徐々に減少させることが可能です。

まとめ

精神疾患は、うつ病・双極性障害・摂食障害・統合失調症など、多岐にわたる症状があり、その影響は患者の心身のみならず、日常生活や命にも及びます。

特に自殺リスクや身体合併症を通じて死亡率が高まることは、過去の多くの研究が示しています。

しかし、精神疾患の死亡リスクは、適切な医療と社会的支援を通じて減少させることが可能です。家族や友人の理解、社会的な偏見の解消、そして制度面の改善が整えば、患者の生存率と生活の質は大きく向上します。

精神疾患は特別な誰かだけの問題ではありません。誰もが発症する可能性があるからこそ、正しい知識と支え合う社会を築くことが求められています。