2025年の秋、世界中の天文ファンが待ち望むイベントがあります。

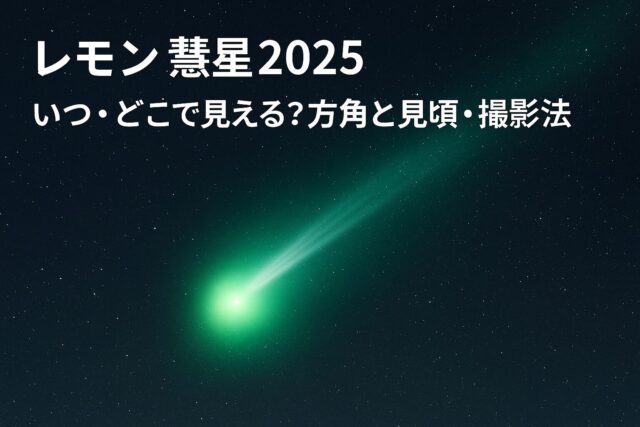

レモン彗星(C/2025 A6)が、約1400年ぶりに地球へと接近するのです。

これまでにも「百武彗星(1996年)」や「ヘール・ボップ彗星(1997年)」など、人々の記憶に残る大彗星がありました。

しかし今回のレモン彗星は、それら以上に稀少な存在。

次回の接近は西暦3400年代以降とされており、現在を生きる私たちにとっては、まさに一生に一度の奇跡と言えます。

さらに幸運なことに、同じ10月21日前後にはオリオン座流星群も極大を迎えます。

夜空に彗星と流星が同時に現れるこの光景は、世界的にも注目を集めています。

この記事では、レモン彗星の基本情報から観測スケジュール、方角や時間、撮影や観測のコツまで詳しく解説します。

準備さえ整えれば、誰でも一生の思い出に残る夜空を楽しめるでしょう。

この記事の目次です

第1章|レモン彗星とは?名前の由来と特徴

現在、天文ファンの間で注目を集めているのが、「レモン彗星(C/2025 A6)」です。

国際的な天文台ネットワークによって発見された比較的新しい彗星で、地球からの観測条件が良いことから、日本でも大きな話題になっています。

レモン彗星の基本情報

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 正式名称 | C/2025 A6 (Lemon) |

| 通称 | レモン彗星(Lemon Comet) |

| 発見 | 2025年初頭、レモン山天文台(米国アリゾナ州) |

| 特徴 | 緑色に輝くコマ(核の周りのガス雲)が目立つ |

なぜ「レモン」なのか?名前の由来

「レモン彗星」という名前を聞くと、柑橘類を思い浮かべる人が多いでしょう。

しかし実際には、発見地である「レモン山天文台(Mount Lemmon Observatory)」にちなんで命名されています。

この天文台はアメリカ・アリゾナ州にあり、過去にも数多くの新彗星や小惑星を発見してきました。

つまり「フルーツのレモン」とは直接の関係はありませんが、偶然にも人々の記憶に残りやすいユニークな名前となったのです。

緑色に光る理由

レモン彗星の最大の特徴は、緑色に輝く姿です。

これは彗星の核から放出されたガスに含まれるシアン(CN)や二原子炭素(C2)が、太陽からの紫外線によって励起され、特定の波長の光を発するためです。

この「分子蛍光」の現象によって、人間の目には鮮やかなエメラルドグリーンに見えるのです。

| 光の色 | 原因物質 |

|---|---|

| 緑色 | C2(二原子炭素)、CN(シアン) |

| 青色 | CO+(一酸化炭素イオン) |

| 白っぽい尾 | 塵(ダスト)による太陽光の反射 |

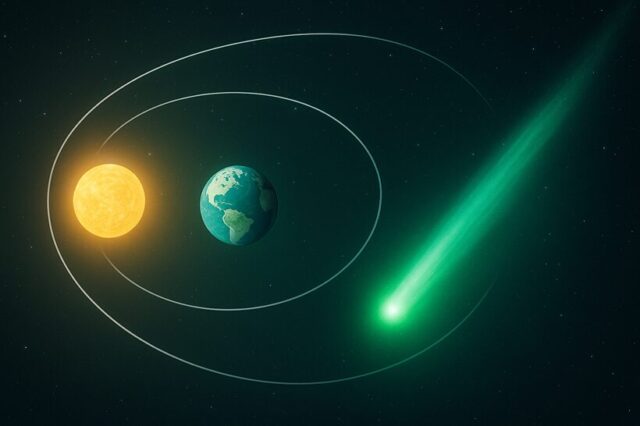

彗星の基本構造

レモン彗星を理解するためには、彗星そのものの構造を知っておくと便利です。

彗星は「汚れた雪玉」とも呼ばれ、氷と塵が固まった核が中心にあり、太陽に近づくにつれて昇華(氷が直接気体になる現象)が進みます。

その結果、以下のような構造が生まれます。

| 部位 | 特徴 |

|---|---|

| 核 | 直径数kmの氷と岩石の塊 |

| コマ | 核の周りに広がるガスの雲。数万kmに及ぶことも |

| イオンテイル | 青く輝く尾。太陽風で常に太陽と反対方向に伸びる |

| ダストテイル | 塵が作る尾。黄色〜白色でカーブを描くことが多い |

文化とスピリチュアルな側面

彗星は単なる天文現象にとどまらず、古代から「予兆」や「吉兆・凶兆」として語られてきました。

特にアメリカ先住民のホピ族には「緑の彗星は大きな変化の象徴」という言い伝えがあり、今回のレモン彗星にもその文脈で注目が集まっています。

SNSでも「緑の光は希望のサイン」といったスピリチュアルな解釈が拡散しており、科学的な観測と文化的なイメージが同時に広がっている点が特徴的です。

第2章|2025年の出現スケジュール・見頃と時間帯

レモン彗星を見に行くなら、「いつが最も観測しやすいか」を事前に知っておくことが肝心です。

この章では、最接近の予測日、見頃の期間、時間帯ごとの特徴を、予測値を交えながら詳しく解説します。

スケジュールの概要

| 時期 | 予測される見え方・条件 |

|---|---|

| 9月下旬〜10月上旬 | 夜半〜明け方、双眼鏡で探す段階。高度低めで視界良好な場所が有利。 |

| 10月中旬 | 徐々に上昇、コマが明るくなり肉眼確認の可能性アップ。 |

| 10月下旬(21日前後) | 最接近期。暗条件ならコマと尾がもっとも鮮明に観測可能。 |

| 11月上旬〜中旬 | 高度下がるが夜明け前など限定タイミングでまだ観測可能。 |

| 11月中旬以降 | 空が明るくなる時間帯と合致し、観測難度が高くなる。 |

時間帯別の見どころ

夜空が暗くなる時間帯は、地域や天候により差がありますが、概ね 「21時〜翌3時ごろ」が目安と考えておきましょう。

特に条件が良ければ、23時以降〜明け方の時間帯が最もコントラストが出やすくなるためおすすめです。

以下は時間帯ごとの見え方の特徴です。

| 時間帯 | 特徴・観測のコツ |

|---|---|

| 21:00~23:00 | 高度が低めで、コマの淡い光を探すのに双眼鏡が有利。 |

| 23:00~深夜(0~2時) | コマの輝きが安定。肉眼でも見える可能性が高まる。 |

| 明け方(2~4時) | 空気が澄みやすいため透明度◎。観測最終チャンス。 |

月齢と観測への影響

彗星の観測において、月の明かりは非常に大きな影響を与えます。

新月や細い月齢は彗星の淡い光が見えやすくなりますが、満月期周辺ではコマが霞んでしまうこともあります。

2025年10〜11月の月齢パターンを以下に示します。

| 日付 | 月齢/月の出没 | 観測影響 |

|---|---|---|

| 10月1日 | 月齢約3–4/夜半過ぎに月没 | 月明かりが弱く観測有利 |

| 10月21日前後 | 月齢 新月近辺 | 理想条件。彗星光が強調されやすい |

| 11月初旬 | 月齢10〜15くらい | 月明かりでややコントラスト低下 |

| 11月中旬以降 | 上弦〜満月に近づく | 彗星光が月明かりにかき消されやすい |

観測成功率を高めるコツ

- 「晴れ/雲量0〜2割」の夜を狙う。直前予報必須。

- 月没後〜夜明け前の暗時間を中心に夜間行動。

- 高度が低いうちは水平線のクリアさを重視。

- 双眼鏡や暗視アプリでコマを先に視認してから肉眼確認を試みる。

第3章|どの方角で見える?観測スポットと地域別条件

彗星を観測する上で最も重要な情報のひとつが「どの方角に見えるのか」です。

レモン彗星は2025年10月〜11月にかけて北半球から観測でき、特に日本全域でチャンスがあります。

ただし地域によって高度や見やすい時間帯が変わるため、あらかじめ条件を押さえておきましょう。

観測方角の基本

2025年のレモン彗星は、秋の夜空で東〜南東の空に姿を現し、深夜から明け方にかけて南方向へと移動していきます。

最接近となる10月21日前後は、新月期で暗い空のもと、肉眼や双眼鏡でも確認しやすい条件です。

一般的には「東から昇り、夜明け前に南東〜南の空に高く上る」という動きをイメージすると分かりやすいでしょう。

地域別の見やすさ

| 地域 | 見やすい方角・高度 | 観測の注意点 |

|---|---|---|

| 北海道 | 南東方向/高度やや低め | 夜明けが早いため深夜〜2時頃までが勝負。 |

| 東北・関東 | 東〜南東方向/高度中程度 | 都市部では光害対策が必須。郊外や山間部が有利。 |

| 中部・関西 | 東南東方向/高度やや高め | 富士山周辺や琵琶湖周辺など広い視界の場所が狙い目。 |

| 九州・沖縄 | 南東〜南方向/高度高め | 緯度が低く空気が澄みやすいため、比較的観測条件が良い。 |

おすすめ観測スポットの条件

彗星は流星群と違って「どこでも同じように見える」というわけではなく、空が暗く、視界が広い場所ほど有利です。

特に街灯や住宅街から離れた場所を選ぶことがポイントです。

- 東〜南東の空が開けている場所(山間の谷よりも高台が有利)

- 人工の光が少ない郊外や海辺

- 標高が高く空気の透明度が良い場所(高原・山頂付近)

方角の調べ方

観測の際にはスマホアプリや星図サイトを活用するのがおすすめです。以下のようなアプリが便利です。

- Star Walk 2(リアルタイムで星図を表示可能)

- Sky Safari(詳細な天体データとシミュレーション機能)

- ステラナビゲータ(PC用、精密な予測と星図出力が可能)

また、国立天文台の「ほしぞら情報」やアストロアーツの「天文カレンダー」でも彗星の位置を確認できます。

方角と高度を事前に把握しておくことで、現地での観測がスムーズになります。

観測と同時に楽しみたい現象

2025年10月21日前後には、ちょうどオリオン座流星群の極大も重なります。

彗星と流星群を一晩で楽しめるのは、まさに天文ファンにとって「一生に一度級」の好機といえるでしょう。

第4章|観測のコツ・服装・持ち物

レモン彗星を快適に、そして確実に観測するためには、天体の知識だけでなく「環境に備えること」も重要です。

特に秋〜冬の星空観測は、想像以上に冷え込みやすく、持ち物のちょっとした差が観測体験を大きく左右します。

ここでは服装・グッズ・観測のテクニックをまとめました。

服装のポイント

10月〜11月の夜間は、都市部でも気温が一桁台まで下がることがあり、高原や山間部では氷点下になることも珍しくありません。

長時間空を見上げていると体が冷え切ってしまうため、アウトドアキャンプ並みの防寒を意識しましょう。

- アウターはダウンジャケットや防風パーカーを推奨

- 中間着にフリース・ニットなど保温力の高い素材を

- インナーは発熱素材の肌着(ヒートテック等)で底冷え対策

- 手袋・マフラー・ニット帽で末端の冷えを防止

- 厚手の靴下とブーツで地面からの冷気を遮断

持ち物リスト

最低限あると便利な持ち物を整理しました。

忘れ物があると観測どころではなくなるので、出発前にチェックリストを確認しましょう。

| アイテム | 用途・ポイント |

|---|---|

| レジャーシート/折りたたみ椅子 | 長時間観測に必須。椅子は首が楽になるリクライニング型が◎。 |

| 赤色モード付きライト | 白色光は目を暗順応から覚ましてしまうためNG。必ず赤色を使用。 |

| カイロ・ブランケット | 防寒に直結。貼るカイロは腰と足首に。 |

| 双眼鏡 | 口径7〜10cm程度で十分。肉眼+双眼鏡で見え方が一気に変わる。 |

| スマホアプリ(星図) | 「Star Walk」「SkySafari」などで位置を特定。 |

| 温かい飲み物 | 魔法瓶でコーヒー・紅茶・スープを持参。体温維持に効果大。 |

観測のコツ

- 20〜30分前から空に目を慣らす(暗順応が重要)

- 肉眼→双眼鏡→カメラの順で観測すると探しやすい

- 都市部ではできる限り東・南東が開けた郊外を選ぶ

- オリオン座や冬の大三角を目印に位置を確認する

これらを押さえておけば、寒さに耐えるどころか「快適に星空を楽しむ夜」へと変わります。

彗星観測は準備が半分、と言っても過言ではありません。

第5章|撮影方法・カメラ設定

レモン彗星の魅力は、肉眼や双眼鏡での観測だけでなく「写真に収めて残す」ことでも味わえます。

最近はスマートフォンでも夜空を撮れる時代ですが、彗星をしっかり撮影するには一眼カメラやミラーレスが有利です。

ここでは初心者でも挑戦しやすい基本設定と、失敗を避けるためのポイントをまとめます。

必要な機材

| 機材 | 用途・ポイント |

|---|---|

| 三脚 | 必須。長時間露光でブレを防止。軽量より安定感を重視。 |

| 一眼レフ/ミラーレス | APS-C以上のセンサー推奨。高感度耐性が高いと有利。 |

| 広角レンズ | 焦点距離24mm前後。彗星+星空全体を構図に収めやすい。 |

| リモートシャッター/セルフタイマー | 手ブレ防止。スマホ連動アプリでも代用可。 |

基本設定(目安)

夜空撮影では「暗さとの戦い」が最重要。

設定は場所や空の状態で変わりますが、目安を示します。

| 項目 | 推奨値 | ポイント |

|---|---|---|

| ISO感度 | 1600〜3200 | 高感度すぎるとノイズ増。カメラの限界を見極める。 |

| シャッター速度 | 5〜15秒 | 長すぎると星が流れる。焦点距離に応じて調整。 |

| 絞り | F2.8〜F4 | 明るさ重視。開放しすぎると周辺が甘くなる。 |

| ピント | マニュアル∞付近 | 昼間に遠景で合わせてテープ固定がおすすめ。 |

スマホで挑戦する場合

- 最新iPhoneやAndroidの「夜景モード」で数秒露光が可能

- 専用アプリ(例:NightCap Camera)でマニュアル設定対応

- 三脚+スマホホルダー必須。手持ちはほぼ不可能

失敗しやすいポイント

- ピントが甘い → ライブビューで明るい星を拡大確認

- レンズ曇り → 結露防止にレンズヒーターやカイロを活用

- 街明かり → 少し移動するだけで空のコントラストが激変

- バッテリー切れ → 冷気で消耗が早いため予備必須

撮影は「試行錯誤」がつきものです。

同じ設定でも雲や湿度で写り方は変わるため、何枚も撮りながら微調整してみましょう。

第6章|文化・伝承とスピリチュアルな視点

レモン彗星の観測は単なる天文現象にとどまらず、人類が古来から持つ「空への畏敬」と深く結びついています。

彗星は歴史的に「吉兆」「不吉」の両面を持ち、宗教や神話、スピリチュアルな文化とも切り離せません。

ここでは代表的な伝承や現代における解釈を整理します。

ホピ族の伝承

アメリカ先住民ホピ族の言い伝えでは、空に現れる彗星は「世界の変わり目」を告げる存在とされています。

特に「緑の光を持つ彗星」は、大きな環境変化や価値観の転換を象徴するものとして語られてきました。

今回のレモン彗星(C/2025 A6)は緑色に輝き、その姿がホピ族の伝承と重なることから、海外のSNSやスピリチュアル界隈では「予言が現実になるのでは」と話題になっています。

彗星と「予言」

彗星は不定期に現れる天体であり、人類史ではたびたび「予兆」と結びつけられてきました。たとえば:

- ハレー彗星:中世ヨーロッパで戦乱や災厄の前触れとされた

- 百武彗星(1996):日本の天文ファンの間で大ブームとなり、「新時代の幕開け」を象徴

- ネオワイズ彗星(2020):コロナ禍の中で人々が空を見上げる希望の光となった

今回のレモン彗星も「約1400年後に再び接近する」という稀少性から「一生に一度の出会い」と語られ、占星術やスピリチュアル業界では「人生の大きな転機を迎えるタイミング」として注目されています。

緑色の光の意味

レモン彗星が緑色に見える理由は、科学的には炭素分子が太陽光で蛍光発光するためです。

しかし文化的には「再生」「成長」「自然との調和」を象徴すると解釈されることも多く、環境意識や新しい価値観と重ねて語られることがあります。

SNS上では「緑の光=地球からのメッセージ」という声も散見され、科学とスピリチュアルが交差する象徴的な現象といえます。

現代における楽しみ方

こうした伝承や解釈を信じるかどうかは人それぞれですが、「ただの天文イベント」として楽しむのではなく、「人類史の物語の一部」として空を見上げると、体験の厚みが増すでしょう。

実際に観測会や天文イベントでは、科学的解説と同時に神話や文化を紹介する試みも増えており、星空は学びと感性を同時に刺激してくれます。

空を見上げるその瞬間、自分自身の転機や願いと重ね合わせてみるのも一興です。

第7章|SNSでも盛り上がるレモン彗星観測

レモン彗星は専門家の予測や公式機関の解説にとどまらず、SNS上でも大きな話題となっています。

研究者が発信する科学的な情報に加え、アマチュア天文ファンが撮影した臨場感あふれる写真や観測報告が数多く共有され、2025年秋の天文イベントを一層盛り上げています。

研究者・公式の声

天文学者・阿部新助さん(Dr. Avell)は「10月下旬から11月初旬にかけて、肉眼でも見える2等台の明るさになる見込み」と解説。

さらに、天文情報サイトのアストロアーツや星の観察館「満天星」などの施設も、観測条件や最新の彗星の姿を発信しています。

公式機関や専門家の情報を押さえることで、安心して観測計画を立てることができます。

天文ファンの声

一方で、天文ファンたちも熱心にレモン彗星を観測し、その成果をSNSに投稿しています。

双眼鏡で確認できた様子やシミュレーション画像、そして望遠鏡でとらえた緑色の美しい姿など、リアルな体験がシェアされており、「いま見てみたい!」という気持ちを刺激してくれます。

例えば、ニコンさんは方角シミュレーションGIFを公開して観測の参考になる情報を発信。

ZOEさんは望遠鏡撮影によって尾を引くレモン彗星を見事にとらえ、SNS上で多くの共感を集めました。

このように、研究者の冷静な分析と、ファンによるリアルタイムな観測報告の両方がSNSで飛び交うことで、レモン彗星は「1400年に一度の天文ショー」としてさらに注目を集めています。

観測前にSNSをチェックして、最新の見え方や方角を確認するのもおすすめです。

第8章|直前チェックと当日運用(成功率を上げる実地マニュアル)

ここからは「実際に見に行く」人のための運用編です。

同じ「晴れ」でも、透明度・風・月の位置・方角の抜けで成果は大きく変わります。

72時間前から現地撤収までの流れを時系列で整理し、成功率を底上げしましょう。

72時間前〜前日:情報収集と候補地の絞り込み

| タイミング | やること | ポイント |

|---|---|---|

| T-72〜48h | 広域天気(衛星雲画像・高層天気・風予測)を確認し、北東〜南東の視界が開ける候補地を3つ用意。 | 海沿いは雲の湧きやすさ、山間は放射冷却と霧に注意。標高差のある候補を混ぜる。 |

| T-24〜12h | 地点別の雲量・視程・体感温度を比較。月の出没と方角マップを重ねて最有力地を決定。 | 新月期でも月の高度が低い時間帯を中心にプランニング。 |

| T-6〜3h | 直前の局地予報・ライブカメラ・Xの現地報告を確認。渋滞・通行止め・駐車可否もチェック。 | 「北東が開けた高台/海岸」「内陸の高原」「街外れの河川敷」など性質の違う代替地を準備。 |

当日の動き:到着〜撤収のベストプラクティス

- 到着は観測開始の60〜90分前。暗順応(20〜30分)+機材設置の余裕を確保。

- 方角の基準星を先に確認。北斗七星・アークトゥルス・カペラなどを目印に星図アプリで彗星位置を重ねる。

- 見失ったら双眼鏡→肉眼の順で復帰。淡いコマを拾ってから尾の向きを把握。

- 風対策。三脚は足を広げ、重し(ペットボトルなど)で安定化。体温維持にウィンドシェル必須。

- 30〜40分おきに空の透明度を再評価。もや・薄雲が来たら即座に代替地へ移動する判断も。

忘れ物ゼロのチェックリスト(印刷推奨)

| カテゴリ | 必須アイテム | 備考 |

|---|---|---|

| 視認 | 双眼鏡(7〜10倍)/星図アプリ | 最初の位置合わせは双眼鏡が圧倒的に有利。 |

| 灯り | 赤色ライト/ヘッドライト | 白色は暗順応を壊すため厳禁。赤色モード必須。 |

| 防寒 | ダウン・手袋・ニット帽・貼るカイロ | 街着より+2枚が目安。足元の断熱重視。 |

| 撮影 | 三脚/広角〜中望遠レンズ/予備電池・メモリ | 結露対策にレンズヒーター or 使い捨てカイロ。 |

| 快適 | 折りたたみ椅子・防寒ブランケット・温かい飲み物 | 長時間の首・腰の負担軽減。魔法瓶が効く。 |

| 安全 | 反射ベスト・熊鈴/モバイル電波の事前確認 | 郊外・山間部では複数人で。無理な単独行動は避ける。 |

うまくいかない時のリカバリー

- 薄雲:露出を短くして枚数稼ぎ → 後処理でスタック/コントラストUP。

- 地平線が明るい:東〜南東が暗い地点へ1ランク移動(街から15〜30分離れるだけで劇的改善)。

- ピント迷子:ライブビューで明るい星を10倍拡大 → MFで合わせてテープ固定。

- 結露:レンズヒーターON。無ければカイロ+ゴムで仮固定。

準備・現地判断・安全配慮の3点を押さえれば、レモン彗星の夜は格段に成功へ近づきます。

第9章|レモン彗星 Q&A(よくある質問)

Q1:レモン彗星は肉眼で見えるの?

はい、条件が良ければ肉眼で見ることも可能です。

ただし、見えるかどうかは観測地の暗さ(光害)、空の透明度、月の明るさ、視線方向など数多くの要因に左右されます。

10月下旬〜11月上旬に等級 +2〜+4 程度まで明るくなる可能性があると予測されており、都市部近郊では肉眼ぎりぎり、郊外や山間地では見える可能性が高まります。

Q2:スマホでも撮影できる?設定はどうすればいい?

はい、スマホでもチャレンジ可能ですが条件が厳しくなります。

以下が撮影のポイントです。

- マニュアル露光対応アプリを使う(例:NightCap、ProCam 等)

- 三脚 + スマホホルダーは必須。手持ちではブレてしまう

- 設定目安:ISO 800〜1600、露光時間 5〜10秒、無限遠に近いマニュアルフォーカス

- レンズに結露が起きやすいので、手元にカイロや布を準備

- 撮影後、明るさやコントラストを後処理ソフトで調整すると見栄えアップ

Q3:観測にベストな時間帯は?

彗星は時間帯や日付によって方角・高度が変わります。

現時点の予測では、以下のような時間帯が狙い目です:

- 10月上旬〜中旬:明け方、北東~東の空が中心

- 10月下旬〜11月初旬:日没後の西〜南西方向が見やすくなる可能性あり

- 特に 「10月21日前後」はオリオン座流星群の極大とも重なり、夜通し観測チャンスあり

Q4:オリオン座流星群と同時に見えるって本当?

はい、本当です。

レモン彗星の最接近日が 「10月21日ごろ」であり、同時期に オリオン座流星群の極大という天文現象が重なります。

夜空に流れ星と彗星が同時に現れるという、非常に贅沢な天文ショーになる可能性が高く、多くの天文ファンが注目しています。

Q5:次にレモン彗星が見られるのはいつ?

現時点の軌道計算からは、今回のレモン彗星(C/2025 A6)は再接近まで 約3400年かかると推定されています。

そのため、地球から良好な条件で観測できるのは、私たちの「一生」レベルでは非常に稀な機会です。

ですので、「今、目に焼き付けておく」価値は非常に高いと言えるでしょう。

Q6:曇りや薄雲でも見える?リカバリー方法は?

曇りや薄雲は致命的な妨げになりますが、完全に観測を諦める必要はありません。

以下の対策が有効です。

- 露光時間を短くして枚数を稼ぐ → 後処理でスタック合成

- 視界が良い地点、標高を上げた場所へ移動

- 複数日観測を試み、天候が良い夜をあたりをつける

- 撮影枚数を多めに撮ってノイズリダクション/コントラストを後加工で強化

第10章|まとめ&2025年後半〜2026年前半の注目天文イベント

2025年の秋、レモン彗星(C/2025 A6)は、私たちが一生に一度出会えるかもしれない天文ショーとして、多くの観測者の心を掴みました。

夜明け前や夕暮れ時、双眼鏡や肉眼でその姿を追った人々にとって、この瞬間は一生忘れられない光景となったでしょう。

今回の記事では、レモン彗星の基礎知識から観測時期・方角・撮影方法までを総合的に解説してきました。

最後に、この一大イベントを振り返りつつ、今後注目すべき天文現象をまとめます。

レモン彗星観測のポイント総まとめ

| 項目 | ポイント |

|---|---|

| 観測時期 | 2025年10月上旬〜11月上旬がピーク。10月21日前後はオリオン座流星群と同時期。 |

| 方角 | 10月上旬は北東、下旬は西の低空へ移動。地域によって見える時間帯が異なる。 |

| 見え方 | 双眼鏡や望遠鏡で尾の伸びが確認可能。10月中旬〜下旬は肉眼でも見える2〜3等級へ。 |

| 撮影 | 三脚+長時間露光+マニュアルフォーカスで撮影。夜明け前・夕暮れ直後が好条件。 |

2025年後半〜2026年前半の注目天文イベント

レモン彗星の後も、2025年後半から2026年前半にかけては注目の天文現象が目白押しです。

スケジュールをチェックして、引き続き夜空を楽しみましょう。

| 時期 | 現象・イベント | ポイント |

|---|---|---|

| 2025年10月 | オリオン座流星群 | 極大は10月21日頃。レモン彗星と同時期に観測可能。 |

| 2025年12月 | ふたご座流星群 | 年間最多の流星数を誇る流星群。観測条件が良ければ1時間に数十個。 |

| 2026年3月 | 半影月食 | 肉眼では薄暗く見える程度だが、カメラ撮影には最適な月食イベント。 |

| 2026年4月 | 皆既日食(部分日食) | 北米で皆既、日本では部分日食を観測。次回は2042年まで見られない貴重な現象。 |

| 2026年5月 | エータ・アクアリッド流星群 | ハレー彗星由来の流星群。明け方に活発に出現。 |

| 2026年夏 | 木星と土星の大接近 | 望遠鏡で2大惑星を同一視野で観測可能。壮大な天体ショーに。 |

このように、レモン彗星を皮切りに、2025年〜2026年は天文ファンにとってまさに観測イヤー。

スマホアプリ「星空ナビ」や「StellaNavigator」を活用すれば、天気や方角も簡単にチェックできます。

観測直前に役立つ!天気・星空チェックリンク

観測前は、地域の天候と雲量を必ずチェックしておきましょう。

特に彗星観測では、低空の雲や霧が見え方に大きく影響します。

空を見上げるたび、そこには新しい発見があります。

あなたの観測が、次の天文ブームの一部になるかもしれません。

関連リンク