この記事の目次です

1. はじめに|え、自転車も違反になるの?

あなたは、「自転車だから道路標識は関係ない」と思っていませんか?

実はそれ、危険な思い込みかもしれません。

自転車は「軽車両」に分類されており、歩道・車道の使い分けや、道路標識のルールにもしっかり従う義務があります。

「車両通行止め」「一方通行」などの標識を無視して走行した場合、道路交通法違反として指導や取り締まりの対象になることも。

しかも、2020年代以降は自転車による重大事故が増加傾向にあり、警察も取り締まりを強化中。

SNSでは「えっ、これってダメだったの!?」「今まで普通に通ってた…」という驚きの声が次々と上がっています。

この記事では、自転車でも違反になる意外な道路標識10選を厳選し、それぞれの意味・注意点・違反リスクをわかりやすく解説していきます。

2. 知らないと危ない!要注意の道路標識10選

一見シンプルな道路標識でも、意味を正しく理解していないと違反行為に繋がることがあります。

ここでは、自転車ユーザーが特に注意すべき10の標識を、具体例とあわせて解説していきます。

① 歩行者専用|【自転車は通行NG】

「歩行者専用」の標識は、その区間が歩行者のみ通行可能であることを示します。

つまり、自転車を含むすべての車両は通行禁止です。

🚲「押して歩く」ならOK!

ただし、自転車を降りて押して歩いている場合は「歩行者」と見なされるため、通行は可能です。

乗ったまま通過してしまうと、交通違反(通行禁止違反)として警察に注意・指導される対象になります。

特に注意したいのは、住宅地の中の細い道や、子どもの通学路などによくこの標識が設置されている点。

自転車のスピードは歩行者にとって想像以上の脅威になるため、たとえ人が少ない場所でも油断は禁物です。

「ちょっとだけだから…」という油断が、事故やトラブルにつながることも。

標識を見かけたら、迷わず降りて押すのが正解です。

② 自転車通行止め|【意外と見落としがち】

「自転車通行止め」は、文字通り自転車だけを対象とした通行禁止の標識です。

歩行者や自動車は通行できても、自転車だけは進入禁止というエリアがあるのです。

🚫特に商店街やトンネル入り口に多い!

「他の人が通ってるから大丈夫」と思って進入すると、自転車だけがルール違反という状況になることも。

これは交通違反となり、警察官に止められるケースも実際に報告されています。

一方通行や車道側にきちんとした自転車ルートや迂回路が用意されていることが多いので、標識を見落とさずに進路を選ぶことが大切です。

標識が見づらい場所や、慣れた道ほど油断しやすいため、「いつも通ってる道」でも再確認する習慣を持ちましょう。

③ 車両通行止め|【え?自転車も「車両」なの?】

「車両通行止め」は、自動車やバイクはもちろん、自転車も含むすべての車両が通行できないことを意味します。

ここで意外と知られていないのが、自転車も法律上“軽車両”として分類されているという事実です。

🚫「車だけでしょ?」は大間違い!

この標識がある場所を自転車で通ってしまうと、軽車両による通行禁止違反となり、注意や指導の対象になります。

特に駅前・繁華街・通学路など、歩行者の安全を確保したいエリアによく設置されています。

しかも、こうした場所では警察による巡回や取り締まりも強化されているケースが多いため、「うっかり入ってしまった」では済まされない可能性も。

標識を見落とさないのはもちろん、車両通行止め=自転車もNGという意識を持つことが重要です。

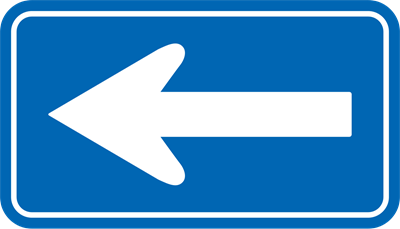

④ 一方通行|【自転車の逆走は違反】

「一方通行」の標識は、その道路が一方向にしか進めないことを示します。

これは自動車だけでなく、自転車や原付なども含めたすべての車両が対象です。

🚲「自転車だから関係ない」は通用しません!

実際には、自転車利用者の中でも「車のルールでしょ」と誤解している人が少なくありません。

しかし、標識の下に「自転車を除く」などの補助標識がない限り、自転車の逆走は明確な通行区分違反になります。

東京都内や大阪市内では、生活道路の自転車逆走が問題化しており、事故やトラブルが増加中。

警察による注意・指導・反則切符の交付例も報告されています。

特に一方通行が多いエリアでは、進行方向の確認を習慣づけておくことが重要です。

⑤ 軌道敷内通行可・不可|【路面電車エリアの注意】

この標識は、路面電車のレール(軌道敷)内を自転車などの車両が通行できるかどうかを示します。

🚃「通行可」マークがあるときだけOK!

通常、軌道敷内は車両の進入が禁止されていますが、「軌道敷内通行可」の標識がある場合に限って、通行が認められます。

ただし、自転車がレール上を通るのは非常に不安定かつ危険で、タイヤが挟まって転倒する事故も多数発生しています。

名古屋・広島・鹿児島など、路面電車が活躍する地域に行く際は特に注意が必要です。

進入できる場所でも、電車との接触やスリップのリスクがあるため、速度を落とし、注意して通行しましょう。

標識の有無だけでなく、路面の状態や交通状況も含めて判断するのが安全です。

⑥ 自転車及び歩行者専用|【車道走行はNG】

この標識は、自転車と歩行者だけが通行できる専用の通行帯であることを示します。

一見ありがたい標識ですが、使い方を間違えると違反の対象になることも。

🚶♀️歩行者優先!スピード出しすぎ注意

この標識がある道では、自転車も通行OKですが、歩行者優先が絶対のルール。

すれ違いの際に速度を落とさなかったり、ベルを鳴らしてどかせるような運転はNGです。

また、この標識がある道では車道を走ると逆に違反となる可能性もあります。

「狭くて危ないから」と勝手に車道へ出ると、通行区分違反にあたることもあるので注意しましょう。

一見するとありがたい道でも、正しいルールとマナーを守って初めて安全に使えるということを意識したいですね。

⑦ 徐行|【スピードを出すと違反になる?】

「徐行」の標識は、その場所ではすべての車両がスピードを落として慎重に進まなければならないことを意味します。

もちろん、自転車も例外ではありません。

🚨 徐行とは「すぐに停止できる速度(時速10km以下)」が目安!

「車が来ないから大丈夫」と思ってスピードを出すのは非常に危険です。

たとえ歩行者と接触しなかったとしても、徐行義務違反で過失責任が問われることがあります。

特に学校周辺・住宅街・交差点付近などではこの標識が設置されていることが多く、子どもや高齢者が突然飛び出してくるケースもあるため、スピードを抑えることが命を守る行動にもつながります。

また、事故が発生した際に「標識を守っていなかった」と判断されると、過失割合が不利になることも。

徐行標識がある場所では、道路状況にかかわらずしっかり減速する意識が大切です。

⑧ 自転車専用通行帯|【どっちを走ればいい?】

「自転車専用通行帯(=自転車道)」の標識は、その道路の特定の車線が自転車だけの通行帯であることを示します。

多くの場合、車道の左端に青い帯や自転車マークで示されており、自転車はこの専用レーンを通行する義務があります。

✅ 歩道よりも車道の左側の専用帯を走るのが原則!

しかし、「歩道の方が安全そうだから」と専用帯を避けてしまう人も多いのが現状です。

ですが、自転車専用通行帯があるのにそこを通らない場合、通行区分違反になる可能性もあります。

また、歩道と車道のどちらにも自転車マークがある交差点では、進行方向や進入レーンが一時的に変わることも。

その都度標識と路面表示を確認しながら、安全なルートを選びましょう。

都市部では、バスレーン・駐停車車両との交錯にも注意が必要です。

「専用通行帯があるのに歩道を走って怒られた…」というケースもSNSでは散見されるため、しっかり標識を確認しましょう。

⑨ 歩道通行可|【でも歩行者優先!】

※画像はイメージです

※画像はイメージです

この標識がある歩道は、自転車も通行してよいと特別に認められている歩道です。

通常、自転車は「軽車両」にあたるため車道を走るのが基本ですが、この標識があれば歩道の通行が可能になります。

🚶♀️ ただし歩行者優先!これは絶対ルールです

歩道を通行できるからといって、スピードを出したり、歩行者のすぐそばをすり抜けるような運転は非常に危険です。

特に高齢者や子どもとすれ違う際は、減速・ベルを鳴らさない・できるだけ間隔を空けるなどの配慮が必要です。

また、歩道を走る際は「車道寄りの部分」を徐行して通行することが原則。

歩道全体を自由に走れるわけではない点に注意しましょう。

「歩道を走っていれば安全」というのは大きな誤解。

歩道を通れる場面こそ自転車側のマナーと注意が試されるのです。

⑩ 歩行者・自転車通行止め|【完全NGゾーン】

※画像はイメージです

※画像はイメージです

この標識は、歩行者と自転車の通行が一切禁止されているエリアを示しています。

つまり、人も自転車も通ってはいけない“完全NG”ゾーンです。

🚫 歩行者も自転車もダメ!「じゃあ誰が通るの?」という声も

この標識は、高速道路の出入口・バイパス・工事中の区間・危険なトンネルなどによく設置されています。

誤って進入すると非常に危険で、事故リスクだけでなく、重大な交通違反として罰則対象になる場合もあります。

特に夜間や悪天候時には標識が見えづらくなり、うっかり進入してしまうことも。

標識を見落とさないように注意し、迷ったときは立ち止まって確認する習慣を身につけましょう。

また、この標識がある場所では近くに歩道橋や自転車迂回路が設けられていることが多いため、無理に進まず、必ず案内に従った安全ルートを選択してください。

3. 自転車でも違反になる!?知っておくべきルール5選

ここからは、標識とは別に自転車に乗る際に守るべき交通ルールを5つご紹介します。

「知らなかった」では済まされないルール違反や事故につながる行動が含まれているため、今一度チェックしておきましょう。

① スマホ操作・ながら運転

スマートフォンを見ながらの運転、イヤホンで音楽を聴きながらの走行は、前方不注意や危険運転と判断されることがあります。

実際、ながらスマホによる事故が全国で多発しており、警察から直接の警告や講習命令が出るケースも。

片耳イヤホンも基本はNGとされているため、「音量を小さくしているから大丈夫」は通用しません。

② 無灯火走行(ライトの点け忘れ)

夜間の無灯火走行は非常に危険で、道路交通法違反(整備不良)として取り締まりの対象になります。

街灯があっても、自転車の存在に気づかず事故になるリスクが高く、加害者側の過失が重くなる可能性も。

最近は自動点灯タイプも増えていますが、点灯チェックは乗る前のマナーとして定着させましょう。

③ 信号無視

自転車は車両扱いのため、歩行者用ではなく車両用信号に従う必要があります。

「人がいないから」「急いでるから」といった理由で赤信号を無視すると、反則金や講習対象になることも。

特に交差点での信号無視→右直事故・出会い頭事故が多いため、信号は必ず守るよう徹底しましょう。

④ 2人乗り・並走

自転車の2人乗りは原則禁止です(例外:6歳未満の子どもを幼児座席に乗せる場合など)。

また、2台以上で横に並んで走る「並走」も原則NGとされています。

友人と並んでおしゃべりしながら走るなどの行為は、周囲の車両や歩行者の進路妨害となる可能性があります。

⑤ 一時停止無視(止まれの標識)

「止まれ」の標識や、交差点に設置された一時停止ラインで自転車が止まらずに通過するケースが非常に多いですが、これは違反です。

事故原因としても常に上位に挙げられており、一時停止無視による出会い頭の衝突事故が多数発生しています。

標識の有無にかかわらず、見通しの悪い交差点では必ず一度止まり、安全確認を徹底するのが鉄則です。

4. 違反するとどうなる?罰則・反則金のリアル

「自転車は車じゃないから、少しくらい大丈夫」。

…そう思っていませんか?

実は自転車も立派な“車両”扱い。

道路交通法では軽車両として位置づけられており、違反すればしっかりと罰則の対象になります。

■ 警告・指導で済まないケースも増加中

近年では、以下のような行為が実際に取り締まりや書類送検の対象となっています:

- 赤信号を無視して交差点に進入

- スマホ操作をしながら走行

- 酒気帯び運転(自転車でもNG)

- 一時停止無視による事故

特に事故につながるような違反は、刑事罰・行政処分・講習命令の対象になることも。

たとえば2023年には、自転車で信号無視を繰り返した男性に5万円の罰金刑が科された例も報道されています。

■ 自転車運転者講習制度とは?

一定の違反を繰り返すと、「自転車運転者講習」の受講が義務化される制度があります。

これは3年以内に交通違反を2回以上行った場合に対象となり、以下のような講習が行われます:

- 講習時間:約3時間

- 受講料:6,000円(自己負担)

- 交通ルールの再確認・模擬走行など

受講を拒否した場合、5万円以下の罰金が科される可能性もあります。

■ 違反で「過失割合」にも影響が

万が一、事故に遭った場合も自転車側の違反があると「過失割合」が大きく不利になることがあります。

保険が下りにくくなったり、加害者と判断されて賠償請求されるリスクも。

「車と比べて軽いから大丈夫」ではなく、ルールを守ることが自分の命と責任を守ることに直結しています。

4. SNSで話題!「え、自転車もダメなの?」驚きの声

道路標識や交通ルールについて、「今まで知らなかった!」という声がSNSで多数投稿されています。

特に自転車関連の標識や通行区分は誤解していた人が多く、日々の生活の中で間違えて通行していたケースも。

ここでは、X(旧Twitter)で見つけた実際の声をいくつかご紹介します。

※投稿の埋め込みが表示されない場合は、ページを再読み込みしてください。

すごくビックリしたんだけど

「自転車横断帯がない&歩行者信号に『歩行者・自転車専用』って標識が付いてなければ、自転車は車用の信号機に従わなければならない」「原則歩行者信号が青で自動車信号が赤の場合、自転車は進んではいけない」ってまじ?中学以降自転車乗ってないから知らなかった……

— かにお (@kanio_VRC) July 16, 2025

>ベルは鳴らしてOKの標識があるところ以外でベルを鳴らした場合の反則金は3000円。

知らなかった、前に人がいたら一旦自転車降りて通り抜ける、で正解?

それにそんな標識近場で見た事無いどんな所にあるんだろう?(純粋に疑問) https://t.co/nIJzgCxl9l

— にたりん🍡コロナワクチン7回目(XBB)完了😳 (@nuinuikomakoma) June 26, 2025

電動キックボードって標識の「自転車」に含まれるの知らなかった pic.twitter.com/mmAYqdJAmU

— マツトシ the 配達くん (@matsutoshisan) May 31, 2025

とりあえず自転車は 道路逆走 一時停止 信号無視 自転車通行可看板無視 一方通行 二人乗り イヤホン ながらスマホ

この辺りを守っていればそうそう切符切られないだろうとは思う

まぁどんどん切符切られて自転車利用者減れば良いと思う#自転車 #道交法改正

— 倉石古都乃 (@Veb540egehB7Go8) July 18, 2025

歩道のほとんどが自転車及び歩行者専用の標識あるから走れるんだけど標識知らない人は歩道走ったらあかんのか!って認識になりそう。

まず標識の認識を周知をして欲しい🫡

私も免許取るまで知らなかったし😅 https://t.co/t3X2NS4FEi— やげちーヾ(Ő∀Ő๑) (@c1niqk_orz) April 24, 2025

様々な意見が見られますね。

5. よくある質問(Q&A)

Q1. 子どもと一緒なら歩道を走ってもいいの?

はい、13歳未満の子どもや保護者(同乗・付き添い含む)は、例外的に歩道走行が認められています。

このほか、70歳以上の高齢者や身体に障害のある方も対象となります。

ただし、歩行者優先・徐行義務は変わらないため、十分な注意が必要です。

Q2. 車道が怖いから歩道を走ってもいい?

原則としてNGです。

自転車は軽車両であり、標識や交通状況による明確な理由がない限り、歩道走行はできません。

「車道が怖い」という感覚は多くの人が抱えていますが、その場合は

- 自転車ナビマーク(矢印表示)

- 自転車レーン

などの整備されたルートを優先して選ぶようにしましょう。

Q3. 「自転車除く」って書いてあれば逆走してもいいの?

はい、補助標識に「自転車を除く」と書かれている場合に限り、一方通行でも自転車は通行可能です。

ただし、その場合も歩道や右側通行になると違反になるため、車道の左端を守る必要があります。

Q4. 電動アシスト付き自転車も同じルール?

はい、電動アシスト付き自転車も“自転車=軽車両”として全く同じ交通ルールが適用されます。

ただし、特定小型原付(電動キックボード)は別ルールなので注意が必要です。

6. まとめ|「自転車だから大丈夫」はもう通用しない

日常生活に欠かせない移動手段である自転車。

しかしその手軽さゆえに、標識や交通ルールを見落としている人が非常に多いのが現実です。

この記事では、自転車でも違反になる10の道路標識と、交通ルール・罰則の基本を紹介してきました。

- 「歩行者専用」=押して歩けばOK、自転車はNG

- 「一方通行」=補助標識がなければ自転車も逆走NG

- 「車両通行止め」=自転車も“軽車両”で対象

「知らなかった」では済まされない時代だからこそ、日ごろから標識を意識し、正しいルールで安全に走る習慣を身につけましょう。

今後も自転車利用者として、歩行者・車・他の自転車と共に安心して共有できる道づくりに協力していきたいですね。

関連リンク

※出典:

※出典:

※出典:

※出典: ※出典:

※出典: ※出典:

※出典: