この記事の目次です

日本のクレーンゲームとは?

発祥の国としての日本のゲームセンター

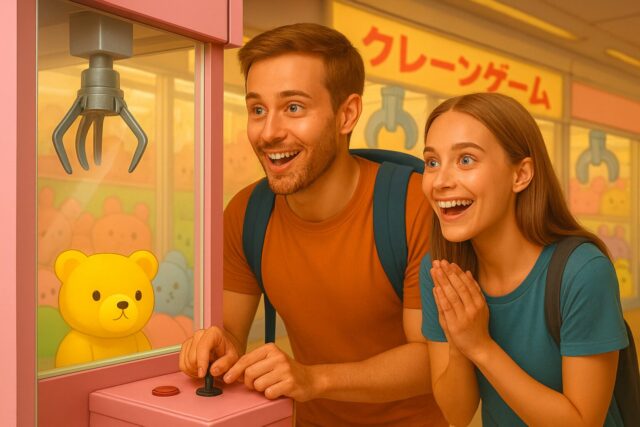

日本のゲームセンターで見かける、あの「クレーンゲーム」。

やってみたら意外と難しいけど、何度も挑戦したくなる…そんな経験、ありませんか?

じつはこのクレーンゲーム、海外の観光客からも大人気なんです!

見た目のポップさや景品の豪華さに引き寄せられ、気がつけば何度も挑戦している――そんな観光客も少なくありません。

日本独自の進化を遂げたこのゲームは、海外ではなかなか見られない体験を提供してくれる存在として注目を集めています。

そして何より、その奥深さ。

シンプルな操作ながらも戦略が必要で、成功した時のあの達成感は格別。

子どもから大人まで、誰でも夢中になれるこのゲームは、日本旅行のハイライトのひとつとして語られることも多いんです。

本記事では、そんな日本のクレーンゲームの魅力を、実際の海外観光客の声や文化的背景、さらには攻略法まで交えて、たっぷりと紹介していきます!

クレーンゲームの魅力とは

プレイヤーの技術とタイミングが求められるクレーンゲームは、単なる運ではなく「腕の見せどころ」がある点が魅力です。

景品を狙って何度も挑戦するリプレイ性も高く、中毒性があります。

日本だけのユニークな景品の紹介

日本のクレーンゲームでは、アニメキャラクターの限定フィギュア、ぬいぐるみ、お菓子、日用品など、バリエーション豊かな景品が登場します。

これらは海外では手に入らないため、観光客にとっては特に魅力的です。

海外の反応: クレーンゲーム体験

アメリカから見た日本のクレーンゲーム

アメリカのゲーセンにもクレーンゲームは存在しますが、日本のクレーンゲームはその精度や景品の質、演出において別格との声が多く聞かれます。

「日本のクレーンゲームはまるでショーのよう」と感嘆するアメリカ人観光客もいます。

ヨーロッパのゲームセンターとの違い

ヨーロッパでは、クレーンゲームはシンプルな構成が多く、景品も比較的安価なものが多い傾向があります。

日本のように高品質でユニークな景品が揃う環境は珍しく、まさに「エンタメ体験」として観光の一部になっています。

海外の観光客の生の声を翻訳

I have become a #ufocatcher master #japan #cranegames pic.twitter.com/Xq3fJBMR5R

— Joe Cheung (@Joeseekit) April 28, 2014

翻訳:

「ついに #UFOキャッチャー の達人になったよ!👾✨」

THE CRANE GAME / UFO CATCHER MASTER 🏗️👾

(the machines were busted asf) pic.twitter.com/z3y4HLAfAW— FaiaWata (@FaiaWata) August 28, 2025

翻訳:

「クレーンゲーム/UFOキャッチャーの達人 🏗️👾

(マシンはめっちゃ壊れてたけど)」

I think I am getting better at these UFO catcher things…#Japan #ufocatcher #cranegames #gamecenter #arcade #nekosensei #japanlife #weekend pic.twitter.com/pztgosZSLR

— ForeverFriday (@ForeverFriday4) November 8, 2020

翻訳:

「UFOキャッチャー、だんだん上手くなってきた気がする…!」

(#Japan #ゲームセンター #クレーンゲーム)

Je viens de gagner Evoli (40€) pour 300 yen (1,74€) dans un UFO catcher à Tokyo + j’ai retrouvé mon bracelet en or (très chère) que j’avais perdu y’a 2 jours, j’ai bien crié pour ajd 🥹 pic.twitter.com/IOGbVtLnjc

— raagavi (@Raagavi_stk) August 25, 2025

翻訳:

「東京のUFOキャッチャーで40ユーロ相当のイーブイを、たった300円(約1.74ユーロ)でゲット!さらに2日前に失くした高価なゴールドのブレスレットも見つけて、今日は思わず叫んじゃった🥹」

Did you even go to Japan if you don’t come back with a crane game prize? 🌟

tamagotchi ftw~ #japan #cranegames #arcade pic.twitter.com/a0YsaYMXc0

— Tifa ✧ (@thetkennedy) August 4, 2024

翻訳:

「日本に行ってクレーンゲームの景品を持ち帰らなかったら、ほんとに日本に行ったって言える?🌟

タマゴッチ最高〜」

ラウンドワンと他のゲームセンターの比較

本場・日本のラウンドワンの魅力

ラウンドワンは、アーケードゲームだけでなく、ボウリング、カラオケ、スポッチャなどを備えた複合型のエンタメ施設です。

アメリカやアジアにも進出していますが、「本場」の日本で体験できるスケール感や景品ラインナップは格別。

観光客からも「一度は行くべきスポット」として人気を集めています。

清潔感のある館内や最新設備の導入も好評で、長時間滞在しても飽きない空間になっています。

ゲーセン以外の楽しみ方

スポッチャエリアでは、バスケットボール、ローラースケート、バッティングなど多彩なアクティビティが楽しめます。

ファミリー層やカップル、友人同士の旅行にもぴったりで、「短時間でいろんな体験ができる」点が魅力です。

海外からも注目されるラウンドワンの特色

「日本に来たらラウンドワンに行かないと!」という声はSNSでも多数。

特にその広さと清潔感、そして種類豊富なクレーンゲームの台数に驚く外国人観光客の投稿が目立ちます。

ラウンドワン自身も英語で情報発信しており、観光客にとって入りやすい環境が整っています。

【Prize Information🌟】

“Do you love SUSHI??!!”We have a lot of sushi but you can’t eat em… although you can bring the favorite sushi enywhere! EVERYWHERE!! Why don’t u get one??!!

We are waiting for you visiting at ROUND1 Sennichimae!!#round1 #Osaka #Japan #namba pic.twitter.com/s9fO6V1mjK— ラウンドワンスタジアム千日前店 (@r1_sennichimae) September 22, 2024

翻訳:

【景品情報🌟】

「お寿司は好きですか?!」

食べられないけど、持ち運びはできる“お寿司”がたくさん登場!お気に入りをどこへでも連れて行けます!

ROUND1千日前店でお待ちしています!

クレーンゲームの取扱景品は?

人気のぬいぐるみやフィギュア

アニメやゲームの人気キャラをモチーフにしたぬいぐるみやフィギュアは定番景品。

クレーンゲーム限定のグッズもあり、コレクターにとっては見逃せません。

マニアックな景品のヒミツ

マニア向けに特化したアイテム、例えば懐かしのレトログッズや、和風雑貨なども人気。

景品選定には流行やターゲット層が緻密に反映されています。

クレーンゲームのアームの秘密

アームの強さや可動範囲には設定があり、「簡単に取れそうで取れない」絶妙なバランスが楽しさを生み出します。

中には腕前次第で一発ゲットできる設定も。

日本のゲーセン文化を探る

ゲームセンターの歴史と変遷

1980年代に登場したゲームセンターは、時代とともに変化し、現在では家族連れや観光客をターゲットにした施設も増加。

地域によって特色のあるゲーセンも存在します。

クレーンゲームにまつわる日本の文化

「挑戦」や「努力が報われる」という文化的な価値観が、クレーンゲームの魅力と重なっています。

また、景品交換という形で「モノ」に価値を見出す日本らしい遊びとも言えます。

書店併設のゲーセンの魅力

一部のゲーセンでは書店やカフェと併設されており、読書とゲームを両方楽しめるスタイルが話題に。

落ち着いた雰囲気の中でクレーンゲームに挑戦する新たな楽しみ方が生まれています。

クレーンゲームを楽しむための攻略法

初心者向けのクレーンゲーム攻略

まずは景品の位置を観察し、動きやすい配置のものを狙うのが基本です。

また、左右と奥行きの両方からアームを操作するコツも大切。

クレーンゲームの攻略法の基本は、まず景品がどこにあるかをよく観察することです。

景品が「動きやすい配置」にあるかどうかを確認するのが大切で、例えば、他の景品に邪魔されずにアームが届きやすい位置にあるものを狙うと、成功率が高くなります。

また、アームの操作についても重要なポイントです。

単に前後(奥行き)や左右に動かすだけではなく、アームの動きに合わせて景品を少しずつずらしていくこともあります。

これにより、景品がどんどん落ちやすくなります。角度やタイミングを調整することで、さらに精度を高めることができます。

このように、クレーンゲームでは状況に応じたアーム操作と、景品の配置に対する細かい観察力が成功のカギとなります。

景品をゲットするためのコツ

「少しずつずらして落とす」「押し込む」など、複数のテクニックを駆使するのが勝利の鍵。

YouTubeやSNSで情報収集するのも有効です。

クレーンゲームの達人っていますからね。

海外の人にも通用するテクニック

言語が通じなくても、実演動画やプレイの観察でテクニックを学ぶことが可能。

外国人観光客向けの攻略動画も人気があります。

クレーンゲームを攻略するために、言語が通じない場合でも他の方法でテクニックを学ぶことができます。

たとえば、YouTubeなどにアップされている実演動画や、他のプレイヤーのプレイを観察することで、効果的な操作方法やコツを掴むことが可能です。

実際に他の人がどのようにアームを操作しているのか、どのタイミングでアームを下ろすのか、景品をどう動かしているのかなど、動画を通して直感的に学ぶことができます。

これにより、クレーンゲームの成功確率を上げるための戦略が理解できるのです。

また、外国人観光客向けに、英語や他の言語で解説された攻略動画も非常に人気があります。

また、外国人観光客向けに、英語や他の言語で解説された攻略動画も非常に人気があります。

📺 実際の攻略動画もチェック!

観光客が実際に日本で挑戦した様子をYouTubeでシェアしており、誰でも直感的に操作方法を学ぶことができます。

Our Favorite Japanese Crane Game Wins from Tokyo

Japan Crane Game Challenge!!

World’s Largest Crane Game Center in Tokyo

これらの動画は、言葉の壁を感じることなく、誰でも理解しやすくクレーンゲームのテクニックを学べるため、特に観光客にとって貴重な情報源となっています。

クレーンゲーム人気を裏付けるニュース・取り上げられ方

日本のクレーンゲーム人気は、SNSの声だけでなく、各種メディアでも広く取り上げられています。

観光客に人気—コンビニにも導入されるクレーンゲーム

例えば、SoraNews24の記事では、ローソンの全国の店舗にクレーンゲームを導入したところ、特に観光客に人気が高まり、2025年末の目標店舗数を前倒しで達成したと報じられています

令和も人気—“昭和の電脳感”で外国人を魅了

朝日新聞では、奈良のゲームセンターを取り上げ、「観光地ど真ん中」にあるその店舗では、昭和レトロゲームやクレーンゲームを求めて国内外の観光客が訪れていると紹介されています

ニュースまとめ

このように、クレーンゲームの人気は単なる“観光の合間の遊び”ではなく、メディアでも注目される「訪日体験」として認識されています。SNSとメディア、双方の証拠があってこそ、記事の説得力がより強まります。

クレーンゲームが人気の理由

クレーンゲームの高いリプレイ価値

失敗しても再挑戦したくなる構造が中毒性を生み、何度でも挑戦したくなる魅力があります。

視覚的な楽しさと達成感

クレーンが動く様子や、景品が動くたびのドキドキ感、成功したときの達成感が病みつきになります。

親子で楽しむクレーンゲーム

家族で協力してプレイする姿も多く、親子でのレクリエーションとしても人気。子どもの成功を一緒に喜べるのもポイントです。

日本のクレーンゲームの進化

進化するゲーム機の技術

近年のクレーンゲームは、単なる「アームで景品を取るだけの機械」から大きく進化しています。

センサーが導入され、アームの動きや景品の位置をより精密に把握できるようになったほか、映像や音響による演出も強化されました。

例えば、景品がアームで動くたびにLEDライトが点滅したり、効果音が流れたりすることで、プレイヤーの緊張感と期待感を高めてくれます。

こうした演出は、単なるゲームを超えて「ショー」として楽しめる新しい体験を提供しています。

新たなゲームシステムの誕生

従来は景品が取りにくいまま放置されることもありましたが、最近では「自動リセット機能」により、一定回数ごとに景品が取りやすい位置に戻される仕組みも登場しています。

これにより、誰でもチャレンジしやすくなり、初心者や観光客でも達成感を得やすくなりました。

さらに、AR技術を活用した新感覚のクレーンゲームも注目されています。

スマートフォンをかざすと景品が拡張現実で表示され、事前にどのように動かすかシミュレーションできるタイプもあり、まさに「未来型クレーンゲーム」といえるでしょう。

未来のクレーンゲーム体験予想

今後は、さらに革新的な進化が期待されています。

例えば、VRゴーグルを使って遠隔で操作するタイプのクレーンゲームでは、日本にいなくてもリアルタイムで日本のゲーセンを体験できる日が来るかもしれません。

また、AI技術の進化により、プレイヤーの腕前を分析して「右にもう少し寄せて」「タイミングは3秒後がベスト」といったアドバイスを表示する機能も現実味を帯びています。

失敗と成功を繰り返す中でAIがプレイヤーごとの傾向を学習し、効率的に景品をゲットできる未来もそう遠くないでしょう。

まとめ

このように、日本のクレーンゲームは単なる娯楽機械にとどまらず、最新技術を取り入れながら常に進化を続けています。

演出やシステムの工夫によって初心者から上級者まで楽しめる仕組みが整っており、さらに未来にはVRやAIによる「次世代の体験」が待っています。

観光で訪れる外国人にとっても、日本のクレーンゲームは「進化し続ける日本文化の象徴」となっており、ますます世界中から注目される存在になるでしょう。

私たちも外国人観光客に負けずに楽しみましょうね。